乡村振兴战略是习近平同志2017年10月18日在党的十九大报告中提出的战略。十九大报告指出,农业农村农民问题是关系国计民生的根本性问题,必须始终把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重,实施乡村振兴战略。 中共中央、国务院连续发布中央一号文件,对新发展阶段优先发展农业农村、全面推进乡村振兴作出总体部署,为做好当前和今后一个时期“三农”工作指明了方向。

自脱贫攻坚战全面胜利后,开封市委、市政府坚持把乡村振兴作为三农工作的主要抓手,坚持农业农村优先发展原则,扛起国家粮食安全农产品保障供给的政治责任,乡村振兴取得了显著的成就。

一、开封市乡村振兴进展情况

(一)以巩固脱贫攻坚成果为“基石”,开启乡村振兴新局面

1. 进一步巩固拓展脱贫攻坚成果

为巩固脱贫攻坚成果,防止发生规模性返贫,开封市建立了防止返贫动态监测和帮扶机制,持续开展产业、就业及消费帮扶,农村居民人均可支配收入逐年上升,2021年农村居民人均可支配收入16768.8元,同比增长9.1%,增幅居全省第8位;脱贫享受政策户人均纯收入17440.8元,同比增长15.7%,实现帮扶对象稳定就业10.2万人,守住了不发生规模性返贫的底线,推动乡村振兴加快发展。

2016--2021年开封市农村居民人均可支配收入 单位:元

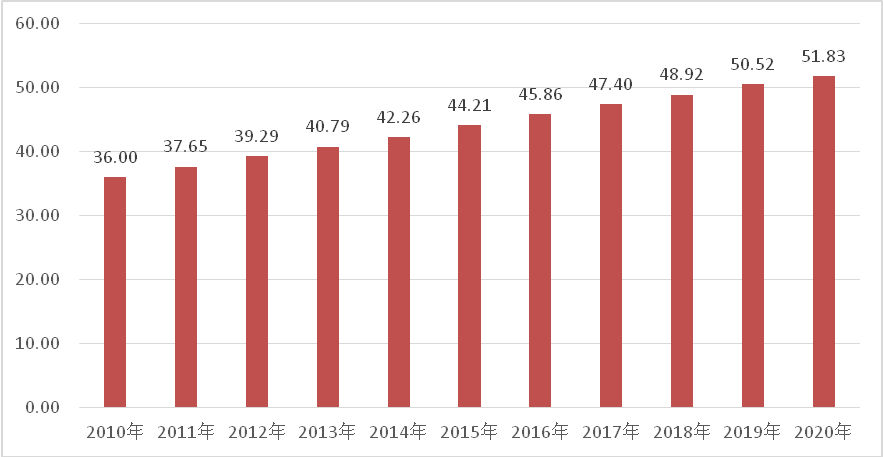

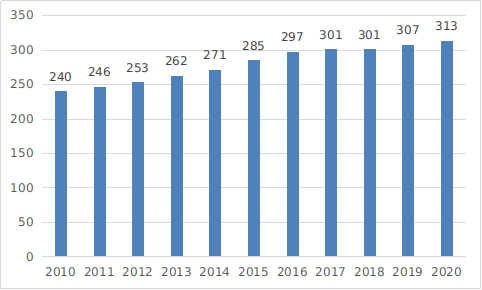

2. 城镇化水平稳步提升

城镇化水平是衡量一个地区经济社会发展水平的重要标志,第七次全国人口普查显示,开封市城镇化率为51.83%,居全省第12位。按照全球城镇化普遍的发展规律,当城镇化率处于30%至70%的区间时,一般发展增速会处于较快水平,而开封市正处于这一区间。这意味着开封市的城镇化发展依然有着巨大的空间,而城镇化过程中蕴藏的经济发展潜力对于推进乡村振兴有巨大的作用。

2010年--2020年城镇化率

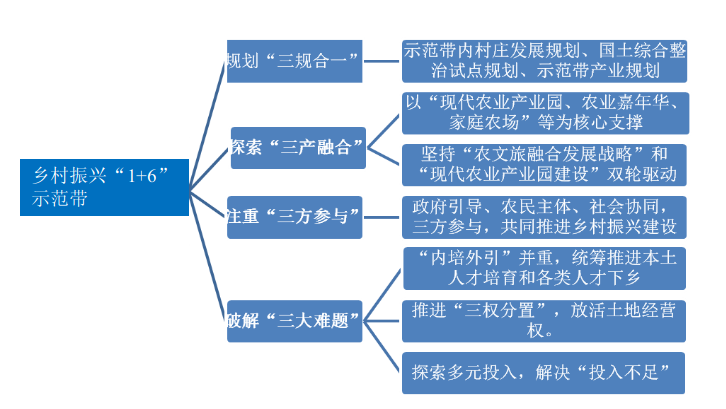

(二)以“1+6”示范带为引领,乡村振兴以点带面全域展开

1.规划先行,突出示范带探索发展作用

开封市围绕乡村振兴战略总要求,根据农业农村发展现状,立足资源、人文、区位等优势,开启“1+6”示范带建设。乡村振兴“1+6”示范带位于郑州大都市区核心范围内,是以朱仙镇为核心,一镇六村的乡镇振兴带。示范带建设坚持实施乡村振兴战略的总目标、总要求,推进6个方面的示范探索,即规划引领示范、产业融合示范、环境整治示范、文化振兴示范、乡村治理示范、改革创新示范。在探索示范带发展中,编制了示范带内村庄发展规划、国土综合整治试点规划和示范带产业规划,探索出一条以村庄规划为核心引领、以产业规划为动力引擎、以国土整治规划为基础支撑,多规合一的规划模式,乡村振兴“1+6” 示范带入选“中国三农创新榜十大榜样”,发挥了示范带先行先试,引领发展的作用。

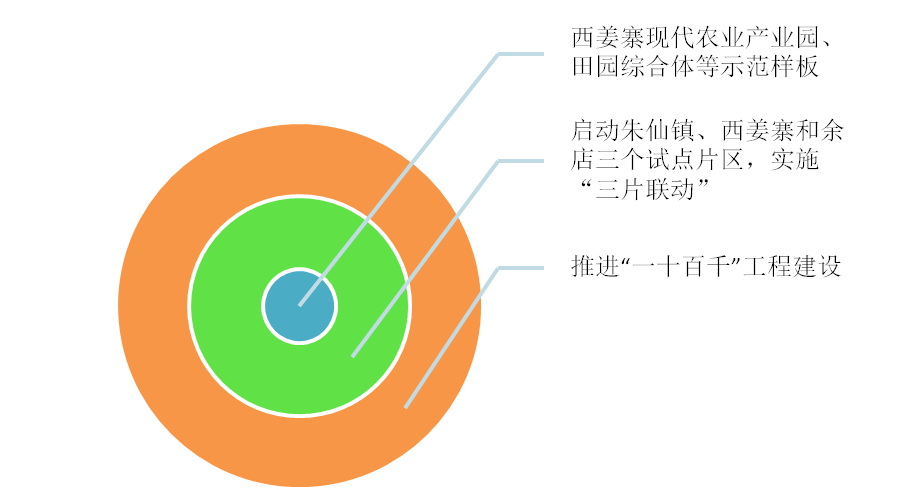

2.以点带面,突出示范带扩大辐射作用

“1+6”示范带建设深入推进,成功打造了西姜寨现代农业产业园、田园综合体等示范样板,沿黄乡村振兴示范带重点推进人居环境整治,实施“生态+文化+产业”的绿色发展模式,持续推进“一十百千”工程建设,各县区示范带全面开展建设。

示范带已逐步发展成为全市乡村振兴示范区、全市产业扶贫基地和全市“三农”优先发展的引领区,为全市高标准高质量推进乡村振兴提供可复制可推广的经验做法,在全市乡村振兴中发挥了巨大的作用。

(三)以构建现代化农业为目标,打牢乡村振兴发展基础

1.加快推进农业现代化建设

推进乡村振兴,农业是基础。截止2021年底,建成高标准农田43.5万亩,粮食总产量306万吨,全市第一产业增加值达380.98亿元,总量居全省第6位。“5G+智慧农业”数字化应用技术被农业农村部推广,创建国家级农民合作示范社25家、省级农民合作示范社14家,省级示范家庭农场19个,兰考县获批全国农业现代化示范区,通许县获批全国绿色食品原料标准化生产基地。目前,农业现代化建设取得突破性进展,为推进乡村振兴加快发展打下了坚实的基础。

2010--2020年粮食总产量 单位:万吨

2.推动农业高质量发展

农业高质量发展是新发展格局的必然要求,也是推进农业供给侧结构性改革的根本任务。2021年,全市有效期内“三品一标”(无公害农产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标志)总数达594个,总数和县区均值居全省前三位,主要农作物良种覆盖率在99%以上,超级小麦、高油酸花生育种全国领先,成功将河南金沃野种业科技有限公司培育成为国家级重点农业龙头企业,领航花生种业发展;全市所有县区均被命名为省级农产品质量安全县(区),在全省处于领先地位,持续推进现代农业产业园和基地建设,产业带动脱贫户收入占比在31%以上;祥符区西姜寨村成功创建全省第一家以农业旅游为主题的国家4A级旅游景区,获批创建国家级田园综合体,成功探索出农旅融合新业态;累计创建国家级乡村治理示范村镇7个、“一村一品”示范乡镇9个、国家级美丽休闲乡村3个;打造了210个省级千万工程示范村,村庄发展更具特色、更有魅力。

品牌农业的建立,农村产业的发展,农旅融合的发展模式,为农民增收筑牢基础,成为乡村振兴发展的强力引擎。

(四)以“产业振兴”为抓手,助推乡村振兴快速发展

1. 大力发展特优产业,促进农民增收

产业兴旺是乡村振兴的重要基础,开封市主要农产品有粮食作物、经济作物、蔬菜、瓜果及落叶乔木等,是全国主要的小麦、玉米、花生、大蒜、西瓜及泡桐种植和出口基地。开封市以“三链同构”全面盘活农村资源要素,打造“十链百园千基地”, 开展“万企兴万村”行动,大力发展特优产业,促进农民增收。目前,全市39个跨县区可复制可推广的龙头企业带动型产业链正在不断完善,132个扶贫产业园、1502个产业扶贫基地正在持续壮大,产业带动群众增收的效果正进一步凸显,为农民群众稳定增收注入了“源头活水”。

2. 产业嵌特色,打造农业品牌竞争力

开封市壮大优势特色农业产业,通过发展“一村一品”,因地制宜发展特色产业,将资源优势转化为产业优势、产业优势转化为经济优势。2021年,顺河回族区土柏岗乡齐寨社区被认定为第十一批全国“一村一品”示范村,杞县葛岗镇孟寨村被认定为2021年全国乡村特色产业亿元村,杞县苏木乡被认定为2021年全国乡村特色产业十亿元乡。截至目前,全市“一村一品”示范村镇增至9个。

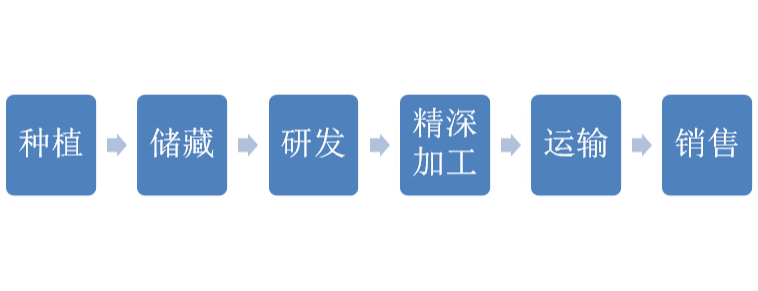

杞县围绕“种植规模化、品种优良化、基地产业化、营销市场化”,实施“大蒜富民”战略,打造从种植到储藏,再到研发、精深加工、运输、销售等全产业链条,破除了“蒜周期”收入不稳定难题,有关做法获评“全球减贫案例”最佳案例。通许县探索“设施农业+”产业发展模式,进一步构建“设施农业+带贫企业(合作社)+基地+科研单位+保险”的产业发展格局,密切与脱贫户(监测对象)利益联结机制,实现了企业发展与群众增收“双赢”。尉氏县大桥乡采取“合作社+农户+贫困户”的方式,栽种红薯2000多亩,年产红薯1000多万斤,近60户村民从事粉条制作,从业人员800多人,产品远销河北、北京、陕西等,产值达1100多万元。杞县、兰考县入选中国特色农产品优势区,“尉氏小麦”农产品地理标志成功申报。产业嵌特色的发展模式提升了农产品的品牌竞争力,实现了农民持续稳定增收,在乡村经济发展中发挥了“压舱石”作用。

“大蒜富民”战略全产业链条

(五)以改善人居环境为重点,推进美丽乡村建设

开封市把改善农村人居环境作为乡村振兴的“基础工程、底色工程”,因地制宜开展长效管护工作,突出“两貌”提升。2018—2021四年间,开封市生活污水全部集中处理的村从180个增至357个,增长98.33%,通自来水的村从2024个增至2156个,增长6.52%,通公共交通的村从1563个增至1656个,增长5.95%,通有线电视的村从2135个增至2188个,增长2.48%,通宽带互联网的村从2165个增至2188个,增长1.06%。启动农村人居环境整治提升五年行动,深入推进村庄清洁行动,全市农村生活垃圾治理达到100%,农村村容村貌大为改观,农村变得更美丽宜居了。

2019—2021年开封市人居环境变化

| 2018年合计值 (个) | 2019年合计值(个) | 2020年合计值(个) | 2021年合计值(个) | 2018--2020增速(%) | |

| 通公共交通的村 | 1563 | 1569 | 1634 | 1656 | 5.95 |

| 通宽带互联网的村 | 2165 | 2180 | 2183 | 2188 | 1.06 |

| 通有线电视的村 | 2135 | 2159 | 2183 | 2188 | 2.48 |

| 通自来水的村 | 2024 | 2087 | 2135 | 2156 | 6.52 |

| 生活垃圾全部集中处理的村 | 1803 | 1961 | 2014 | 2066 | 14.59 |

| 生活污水全部集中处理的村 | 180 | 220 | 367 | 357 | 98.33 |

深入开展乡村建设行动,编制村庄规划255个,新改造户厕7万户,乡村绿化9.5万亩,新改建农村公路106公里,成功创建国家级乡村治理示范乡镇、示范村5个。

持续推进乡村教育、文化、卫生事业,2018年—2021年四年间,幼儿园、托儿所从1299所增加至1549所,增加250所,增长19.25%,小学从1155所增加至1202所,增加47所,增长4.07%,小学专任教师增加2029人,增长8.38%;医疗卫生条件不断改善,医疗卫生机构从1443个增加至3195个,增加1752个,增长一倍多,农村居民参保意识不断增强,城乡居民基本医疗保险参保人数增加20936人。农村生活条件更加便利,四年间自来水管道用户增加212692户,增长19.22%,管道燃气用户增加238076户,增长162.15%。

2019—2021年开封市人居教育、文化、卫生事业发展变化

| 2018年合计值 | 2019年合计值 | 2020年合计值 | 2021年合计值 | 2018--2020增速(%) | |

| 幼儿园、托儿所(个) | 1299 | 1476 | 1544 | 1549 | 19.25 |

| 小学校(所) | 1155 | 1222 | 1282 | 1202 | 4.07 |

| 小学专任教师(人) | 24212 | 23279 | 25028 | 26241 | 8.38 |

| 医疗卫生机构(个) | 1443 | 3003 | 3129 | 3195 | 121.41 |

| 城乡居民基本医疗保险参保人数(人) | 3887525 | 3913864 | 3959169 | 3908461 | 0.54 |

| 自来水用户(户) | 1106477 | 1153634 | 1195183 | 1319169 | 19.22 |

| 管道燃气用户(户) | 146827 | 201232 | 291226 | 384903 | 162.15 |

开封市在夯实乡村治理、改善人居环境方面下功夫,擦亮乡村振兴底色,纵深推进乡村振兴,绘制出村美、人和、产业兴的新图景。

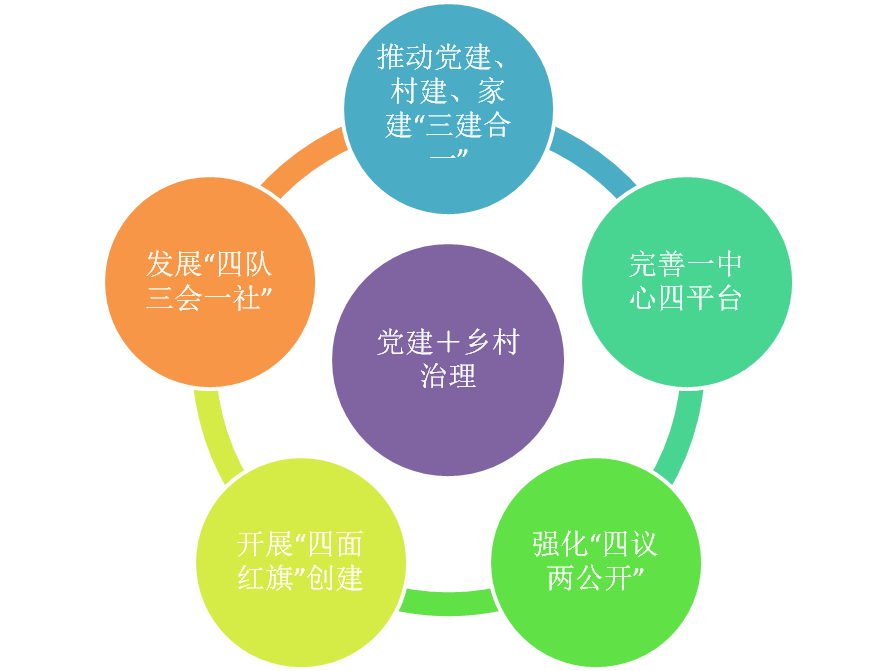

(六)以基层党建为引领,乡村治理现代化稳步提升

开封市聚焦“党建+乡村治理”,把乡村治理作为乡村振兴的有力抓手,创新乡村治理方式,提高乡村善治水平,以有效的乡村治理助力实现乡村振兴。

坚持“党建引领定方向、稳固村建强基础、倡导家建树新风”,推动党建、村建和家建“三建合一”。市委全面加强对实施乡村振兴战略的领导,县乡党委均成立乡村振兴指挥部,村两委深度参与工作谋划、项目推进,深入细致做好群众宣传发动工作,确保党的领导贯穿乡村振兴全过程。强化“四议两公开”,完善一中心四平台建设,学习弘扬焦裕禄精神,围绕脱贫攻坚、基层党建、产业发展、美丽乡村,开展“四面红旗”创建,发展“四队三会一社”,完善街长制、户长制,开展“美丽庭院”评比,倡导文明家风、和谐乡风。在推进乡村建设的同时,实现群众“民心”与“党心”的汇聚。兰考县仪封镇上榜第二批全国乡村治理示范乡镇榜单,打造了乡村治理的全国样板。

二、全面推进乡村振兴存在的问题

开封市正处在巩固脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴有效衔接的新阶段,乡村振兴各项工作初见成效,但仍然存在一些迫切需要解决的问题。

(一)城乡要素协同互动不畅

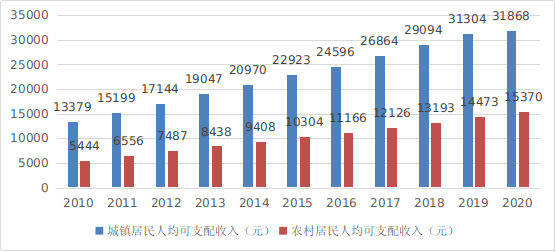

2010—2020十年间,城镇居民人均可支配收入从13379元增加到31868元,增加18489元,增长138.19%,农村居民人均可支配收入从5444元增加到15370元,增加9926元,增长182.33%,城镇和农村居民人均可支配收入都有了较大飞跃。2020年,城镇居民人均可支配收入为31868元,农村居民人均可支配收入为15370元,城镇居民人均可支配收入比农村居民人均可支配收入多16498元,城镇居民人均可支配收入是农村居民人均可支配收入的2.07倍,城乡之间居民收入差距较大,反映了城乡之间发展的不平衡性,但也反映了农村发展潜力是巨大的。

2010年—2020年城镇和农村居民人均可支配收入

新发展理念要求城乡协同发展,实施乡村振兴城乡融合发展战略,实现乡村振兴发展的体制机制创新。乡村振兴不能乡村单方面振兴,必须与新型城镇化互助互进才能形成社会发展的新动力,这需要建立和完善城乡协同发展的新体制机制。调研发现,全市在人才、土地、资金等要素上城乡协同的瓶颈没有突破,发展要素在城乡间双向流动不顺畅,乡村振兴在人才、土地、资金等要素上明显不足,不平衡不协调的态势明显,制约了乡村振兴的快速发展,这有待进一步深化落实新发展理念,突破乡村振兴瓶颈。

(二)农业农村创新发展不快

创新发展是乡村振兴走出困境的前提,也是当前经济发展走出困境的主要路径之一。调研发现,开封市农业科技创新主体较少、农村科技供给水平比较低是阻碍创新发展的主要原因。特别是原始创新能力不强、农业科研基础薄弱,农业科技人才队伍缺乏,是导致农业产业发展不均,农产品加工业大而不强,精深加工水平普遍较低的原因。当前,全市部分农业企业、科研院所、高校、社会组织等创新主体的功能定位还不明确,返乡农民工、大学生村官、乡土人才、科技示范户等创新人才培训还不系统,创新成果转化与应用的效果不明显,农业农村整体创新发展的态势还有待强化。

(三)多元投入机制未能建立

实施乡村振兴战略需要真金白银,“钱从哪里来”是乡村振兴必须解决的问题。新形势下,如何协调推进乡村振兴和新型城镇化,建立乡村振兴的多元投入机制,加快形成政府优先保障、金融重点倾斜、社会积极参与、农民自主探索的多元投入格局是全面推进乡村振兴不得不思考和解决的重要问题,也是当前开封市乡村振兴亟待破解的问题。

(四)基础设施和公共服务存在短板

农业农村基础设施和公共服务是完成乡村振兴总体任务的强力支撑。调研发现,开封市的农村基础设施和公共服务数量、质量远低于城镇,农村地区的基础设施和公共服务既有总量不足的问题,也有质量不高的问题。

目前乡村住房建筑虽在整体水平上有了显著的提高,土木结构的房屋已几乎不见踪影,取而代之的是宽敞明亮的砖瓦房,但在其他生活辅助设施上还略显落后。

农村道路目前多铺设柏油水泥道路,道路覆盖率较高,但由于农村农用车及大型货车使用率较高,频繁碾压,对道路造成了不同程度的破坏,路面颠簸不平,更有洼处积水难以及时引流,车辆经过时极易迸溅,给村民出行带来不便。

(五)不能满足农户的现实需要

从服务范围看,服务农户的总体比例不是很高,服务内容也不能满足农户要求。从产业类型看,从事简单社会化服务的多,同质化比较明显,农业生产关键且薄弱环节的服务覆盖面不广。如产前培训、产中跟踪、产后加工等服务较少,粪类收集、有机肥加工等方面服务欠缺,农民迫切需要的土壤墒情、虫情监测等方面的社会化服务依然受制于技术装备和能力,能够提供全方位服务的企业很少,不能满足农民社会化服务的全方位需求。

(六)乡村空心化、人才外流

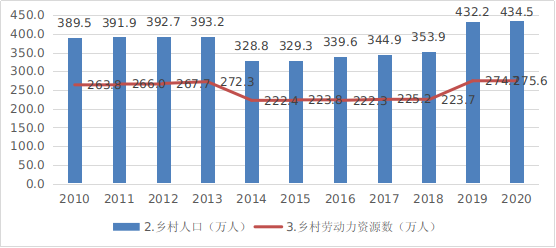

2010年--2020年乡村人口增加45万人,增长11.55%,乡村劳动力资源数增加11.8万人,增长4.47%,人口与劳动力资源增长趋势基本吻合,劳动力资源数增速略低于人口增长,2010年劳动力资源数占总人口的比重为67.73%,2020年为63.43%,下降4.3个百分点。

2010--2020年乡村人口数及乡村劳动力资源数

据调查,由于产业结构单一、农业产业链条短,导致传统种植的农忙时节过后,70%的年轻劳动力选择外出打工的方式增加收入,儿童和老人留守在村里,孩子得不到父母的教育和陪伴,老人也得不到应有的照顾。

另一方面,生活方式和生存环境相对落后也使得人才外流,多数农村孩子考上大学后真正回到农村建设家乡的不足10%,因为对于他们来说,大城市意味着更多的发展机遇、更高的生活质量,乡村在某种程度上无法满足他们对于理想的追求。

三、全面推进乡村振兴的对策建议

(一)建立多元投入机制

乡村振兴的关键保障之一是加大建设投入,其中政府投入为主导,农民集体经济投入为主体,资本投入为主力,社会资本按市场原则投入,实现市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用的有机结合,构建利益共享机制。一是发挥政府财政投入的主导作用。发挥财政资金的杠杆作用,在基础设施建设、基本公共服务以及基本社会保障方面为各类主体投资创业提供公共支撑,推进政府投入与产业发展的协同联动,着力解决政府投入与乡村产业发展脱节的问题,推动资源配置由市场机制不全与政府职能错位并存,向有效市场与有为政府协同联动转变。二是发挥农民土地要素投入的主体作用。根据农民资金短缺的客观现实,作为财富之母的土地是农民集体最根本的要素投入。围绕坚持农民主体地位,推进土地确权颁证以明晰产权,使农民首先作为土地的主人再成为平等的市场主体,从而赋予农民财产权利,推进乡村资产的资本化经营。通过以土地入股的方式发展集体经济,建立政府、企业、农民“谁投资谁受益”的利益分配与共享机制,实现“农民受益、企业发展、政府满意”的利益分配多元共享。三是发挥社会资本投入的主力作用。畅通社会资本下乡渠道,建立多元化、低成本、全覆盖的投融资平台,以破解资金短缺与投融资渠道单一的问题。推进乡村规划与区域城乡发展规划进行融合对接,实现民生规划、生态规划、产业规划、社会发展规划、土地利用规划的“多规合一”,制定怎么引入企业、引入什么样的企业、怎么得到政府支持的顶层设计,给社会资本投入“定心丸”。构建服务平台,主导各类产业项目实施,为社会资本下乡开山铺路,降低成本与投资风险,提供有力依托。制定产业规划,对产业前期发展提供相应的培训和支持,推动产业集聚发展,拉长产业链条,并推进各类产业链条不断完善,优化社会资本的生存环境,同时搭建众创众筹的乡村创客平台,吸引有创意、有专业的创业型企业和创业者入驻,形成资本和人才洼地。

(二)加大基础设施投入

从硬件要求上来说,乡村振兴需要完善配套的基础设施、便利宜居的生活条件,以及与城市接轨的公共服务。但就目前来看,突出的短板体现在,农村的基础设施和公共服务供给水平不高,无法对接高质量发展指标体系。要实现全面乡村振兴,加快城乡融合发展步伐,让城乡居民共享经济社会发展成果,推动城乡公共资源均衡配置和基本公共服务均等化是重要内容。

完善乡村道路建设,做好规划。除满足村民的出行需要外,还需兼顾产业建设需要;做好室内水厕和室外旱厕的设施配套,完善排污系统;因地制宜精准建设文体活动室,参考村民业余兴趣,修建棋牌室、书画室等,避免生搬硬套、千篇一律。栽好梧桐树,引得凤来栖,只有硬件配套设施跟得上,乡村才能更具吸引力,才能留得下乡亲、引得进投资。

(三)加快物流体系建设

以建设现代物流体系为目标,完善乡村末端配送网络,充分利用现有场站,加快县、乡、村三级物流体系建设。建设一批县级配送中心、乡镇(街道)配送站、村级(社区)配送网点,畅通农村物流体系。

(四)强化农业服务支撑

统筹兼顾培育新型农业经营主体和扶持小农户,采取有针对性的措施,把小农生产引入现代农业发展轨道。发展多样化的联合与合作,提升小农户组织化程度。注重发挥新型农业经营主体带动作用,打造区域品牌,开展农超对接、农社对接,帮助小农户对接市场。扶持小农户发展生态农业、设施农业、体验农业、定制农业,提高产品档次和附加值,拓展增收空间。改善小农户生产设施条件,提升小农户抗风险能力。

利用各类合作社的优势,推进农业产业的规模化,深化产业链打造,推进一二三产业融合发展。选择一批外向度较高的地方特色品牌进行重点培育、重点宣传,大力支持区域品牌创建,对获得“三品一标”的品牌给予政策和项目倾斜,用社会化服务引导地方特色产业加快发展。

强化教育培训,合作社对接河南农大、河南大学、郑州大学等高校,对农户开展田间课堂、专业技能、创新创业、经营管理等多种形式的培训,培养新型经营主体。

(五)丰富农业产销模式

乡村建设不仅要村美,更要民富,要加强产业融合,促进农村产业多元化,擦亮农村产品品牌名片,真正实现农村产业高质量发展,让农民在美丽中“掘金”。

1.种植生产精准化,无缝对接市场需求

可以由村委会牵头,或者申请上级部门,帮助联系生产、加工企业,搞合作种植、订单种植,扩大规模,以销促产,激发农民生产种植的积极性。

2.拓宽销售渠道,多种销售模式结合

依托互联网平台,利用微信公众号、直播等现代销售渠道,增加销量,为种植户带来经济效益。

3.强化乡村一、二、三产业融合

推进“三产”跨界,加快城乡合作。突出“一地一特色,整体功能互补”,拓展县域内产业经济、生态、文化、社会等多重复合功能资源有机结合, 打通城乡全产业链条,实现城乡生产生活生态同步融合。注重乡村振兴产业的科技支撑,通过一二三产业、农文旅商智能的融合发展,切实把县域农业的生产、生态和生活功能有效融入乡村振兴,走出一条以城带乡、以镇带村的城乡互动之路。鼓励村民进行农产品的深度加工,开办农家乐等服务项目,并提供政策扶持,实现农村生产方式多样化,在解决农村闲散劳动力的基础上,让村民的腰包鼓起来。

(六)加强人才队伍建设

加快推进农业农村现代化,实现乡村振兴发展,要有一支强有力的“三农”工作队伍。这支队伍要懂农业,了解熟悉现代农业特点和发展规律;要爱农村,能够把致力于改变农村面貌作为事业追求;要爱农民,在工作中对农民充满深厚感情。首先,要努力培养造就一支优秀的农村干部队伍;其次,要努力培养造就一支高水平的农业科技人才队伍,研发更多的实用农业技术,指导农户和新型农业经营主体不断提高农业经营管理水平;再次,要培养造就一支有能力的企业经营管理和服务队伍,能够依托并通过农业企业、农民合作社和市场中介组织将分散经营的小农户联合起来,有效组织他们对接竞争激烈的大市场,成功进行农产品市场营销,促进农村产业融合发展。

人才是乡村振兴的根本,正所谓“治国之邦,人才为急”,人才是乡村走向现代化的基础,是各项政策得以精准落实的保障,唯有培养一批敢于担当、敢于作为的人才队伍,才能给乡村发展不断注入生机。为此,需要优化引才留才环境,加大政策倾斜力度,让愿意留在乡村、建设家乡的人留得安心,让愿意回报乡村的人更有信心,激励各类人才在农村广阔天地大施所能、大展才华、大显身手,打造一支强大的乡村振兴人才队伍,鼓励更多优秀学子回到家乡、为乡村振兴助力。

(七)提高思想文化建设

“扶贫不如扶智”,乡村振兴还需彻底改变村民等、靠、要的思想,改输血式为造血式,才能激发乡村振兴主体活力,为此需要提高村民的思想文化建设。可以在村支部设置文化大讲堂,发挥先进党员干部的带头作用,为村民讲解党和国家的战略方针,宣传最新的惠民惠农政策,分享乡村振兴典型村的成功做法,同时还可以提供各种技能培训,增强村民乡村振兴的主人翁意识。

豫公网安备41021102000181号

豫公网安备41021102000181号