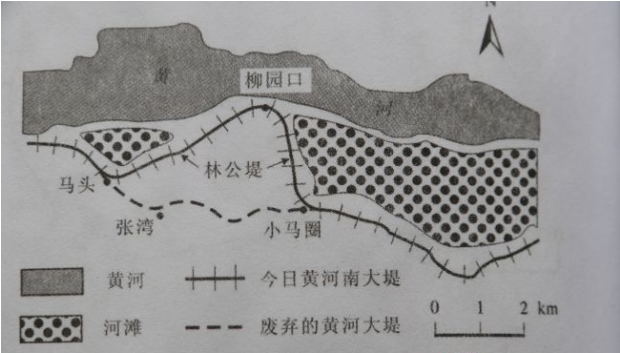

出开封城沿开柳路驱车向北,走到黄河大堤处,你会发现这里的大堤似月牙儿,又像一张巨大的弓射向黄河。这张弓弓背长8760米,左首是水稻乡马头村,右首是柳园口乡小马圈村。近200年了,这张弓有力地拱卫着黄河堤防,守护着开封人民。

开封人习惯称这段弓形大堤为“林公堤”。当年黄河决口后,虎门销烟民族英雄林则徐在发配新疆途中接旨襄办河工,在中华民族治理黄河的历史上留下了浓重一笔。

史载,道光二十一年(1841年)六月十六日, 黄河在开封市附近(今水稻乡张湾村)决口,口宽80余丈,波及苏、豫、皖3省,约计8府45州县不同程度受灾。其间,自6月中旬至次年2月,开封城被黄河水围 8个月之久。在抗灾过程中,开封市的许多标志性建筑物,如城墙的望楼、城垛、校场、演武厅、孝严寺、西北城庙宇、东棚板街阴沟石块、贡院经房、号房等,因应急堵御而拆除,造成了城市景观和文化事业的一大浩劫。

“风起于秋毫之末”“千里之堤,毁于蚁穴”,决堤最初与守卫河堤士卒粗心大意有关。当时正处于春汛至秋汛间,黄河中上游的降雨及黄河水尺记录的涨水异常,都没有引起河督及河南巡抚的足够重视,也没有及时采取相应措施。黄河决口后,河官步际桐目睹水势浩大,恐冲开大堤,省城受害,出300贯钱给河营守备王进孝,责令防守河堤,以保省垣。王进孝则“尽肥己囊,归家聚赌”,错失机会。一场水淹古都的浩劫开始了。

水淹省城开封,形势万分危急!道光皇帝派大学士王鼎来河南抗洪抢险,主持祥符大工。王鼎想到了治河经验丰富的林则徐,而林则徐正在革职发配伊犁途中。

在我们的印象里,林则徐是虎门销烟中顶天立地的英雄,实则他还有着丰富的治河经验,是一位出色的治水专家。林则徐27岁得中进士,深入研究治水兴农之策。在浙江、江苏、湖北任上,他胸怀经世利民之志,疏浚河道,修筑堤防,建闸蓄水,治理海塘,表现出卓越的治水才干,留下了治水患、兴水利的良好业绩。道光十一年(1831年)林则徐出任东河河道总督。他亲赴河南、山东治河清淤一线,查验工程质量,测量料垛虚实,革除多年积弊,惩治贪官污吏。道光十七年(1837年)正月,林则徐升任湖广总督。当时湖北境内大河夏季常泛滥成灾,林则徐提出“修防兼重”,使“江汉数千里长堤,安澜普庆,并支河里堤,亦无一处漫口”,治河业绩卓著,成为当时全国著名的治河能臣。

世事难料,在建不世之功之时,林则徐突然跌入人生低谷。当时,英国把中国当成了鸦片输出地,致使大清国大量白银流向海外,百姓兵卒体弱不堪。朝廷对禁烟犹豫不决。林则徐上书,说再任鸦片猖獗,若干年后大清国将“无可以御敌之兵”“无可以充饷之银”,力主禁烟。道光皇帝虽怕洋鬼子不好对付,更担心江山不保,于是顺水推舟支持朝中禁烟派。道光十八年(1838年)十一月,林则徐受命为钦差大臣,前往广东禁烟。在广东,林则徐以国为己任,写下“海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚”的楹联自勉,展示禁烟决心。1839年6月3日,林则徐下令在虎门海滩当众销毁鸦片,至6月25日结束,共历时23天。虎门销烟是人类禁毒史上的壮举,今天,国际上仍将6月26日定为国际禁毒日,以示纪念。然而,虎门销烟关上了大英帝国逐利中华的大门,鸦片战争顿起。面对洋枪洋炮,道光皇帝毫无斗志、惊恐求和,把责任推在林则徐身上,归咎他“办理不善”,屡次下旨斥责,将林则徐革职,充军伊犁。一位心系百姓、一心为国的官员落得如此下场,令人唏嘘不已。

林则徐到开封时,开封已被水淹两个多月。据《汴梁水灾纪略》记载,“城外黄水弥望无际,四顾不见村落;沿城壕一带,大柳树皆径十围,干杈俱没”。民房倒塌无数,城内居民纷纷登上城楼、城墙等高处避水。他查看决口,坐镇工地,坚守堤坝,率领民众和士卒奋力抢险。决口宽近千米,浪高六米有余,水势凶猛,难度极大。林则徐反复查看地形,带领军民先从被冲开的河床高滩处开挖挑河,堵住急流冲向大堤口门,然后在决口左、中、右建三道大坝,向中间围堵。历时5个多月,动用数万人力,建设了从马头到小马圈的防洪新堤,终于驯服黄河归故道,保住了被水围困8个月的开封城。

王鼎对林则徐在治河复堤过程中起到的作用十分赞许,他上书道光皇帝说林则徐襄办河工,深资得力,请求免去他的谴谪,重新起用。但是,道光皇帝迫于列强压力并未应允。林则徐不得不再次踏上西去伊犁之路。途中,他写下了“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”的诗句。

林则徐是一个大写的人。他一生历官14省,被誉为“六任封疆帅,千秋社稷臣”。他在新疆戍边期间主持兴修水利,在吐鲁番鄯善带领民众开挖的“坎儿井”,至今仍和开封的“林公堤”一样造福于当地人民,被当地人民颂称为“林公渠”“林公井”。

“林公堤”仿佛是民族英雄林则徐不经意间留在开封的杰作,却是他为国分忧、为民请命、光明磊落、刚正不阿的写照。一个封建大臣在国家危难时挺身而出,在蒙受不白之冤时泰然处之,其人格何其伟大。

大堤上,林则徐纪念馆红墙绿瓦、苍松翠柏。馆内林则徐塑像当院耸立,气宇轩昂,顶天立地。不时有游人前来瞻仰,鞠躬致敬。林则徐和他筑建的“林公堤”一直守护着黄河,保护黄河安澜,百姓平安。恍然间,仿佛可以看到浊浪滔天之下,戴罪大臣林则徐小心翼翼指挥着抢险队伍,一丝不苟地建设防洪堤坝,其情其景令人感动。林则徐留下的是他报效国家、一心为民的家国情怀,留下的是他无私无欲、清净淡泊的人格魅力。

时光似水,日月如梭。新中国成立后,在中国共产党的领导下,经过70多年的治理,河水不再任性,黄河岁岁安澜。调水调沙的小浪底水库、纵横河道的巨型挖沙船、全天候执勤的无人机监控、挥舞长臂的挖掘机……这些治河手段是当年林公无法想象的,国家和人民治河的决心也是他想象不到的。今日已非昔日可比,黄河堤防今天真正实现了固若金汤,林公泉下可以放心了。(记者 吕树建)

豫公网安备41021102000181号

豫公网安备41021102000181号